こんにちは。ねこねこママです。

今回は座薬の使い方について調べました。

特に小さなお子様がいるご家庭では、解熱鎮痛薬や抗けいれん薬の座薬を使用する機会が多いですよね。

座薬を使うときに迷うこともあるかと思いますので、基本的な使い方や、2種類の座薬を併用する際のポイントについて詳しく説明します。

座薬の基本的な使い方

まずは、座薬を使う際に押さえておきたいポイントです。

- 手を清潔に:使用前後には必ず手を洗いましょう。清潔を保つことで、感染を防ぎお子様の安全を守ります。

- 適切な姿勢:赤ちゃんの場合は、おむつ替えの姿勢で行うと良いです。大きなお子さんの場合は、横向きに寝かせて両膝を軽く曲げる姿勢で行うと、抵抗なく挿入できます。

- 座薬の挿入:座薬の尖った方を肛門に挿入します。指の第一関節くらいまで入れるのが目安です。入れた後は、30秒ほど軽く肛門を押さえて、座薬がしっかりと入るようにします。

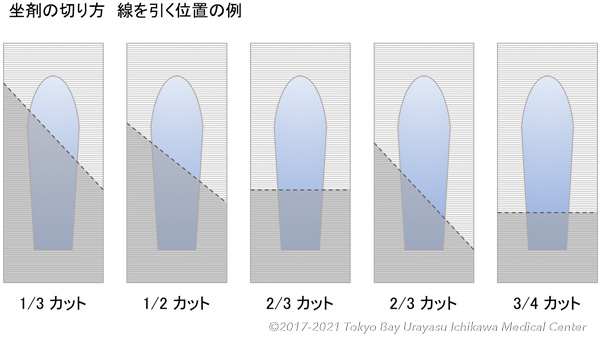

- 切り方:座薬を2/3や1/2に切って使う場合は、座薬の包装の上から斜めにカットします。斜めに切ることで、薬の適切な量を保つことができます。切り取った残りの部分は使用せずに捨てましょう。

倉敷成人病センターの薬剤科の子どもへの薬剤の使い方のサイトも参考にしてください。

抗けいれん薬と解熱鎮痛薬を併用する際の注意点

お子様に、抗けいれん薬(例:ダイアップ)と解熱鎮痛薬(例:アンヒバ)の座薬が処方されることがあります。この2種類の座薬を使用する際は、順番や時間間隔に気をつける必要があります。

- 抗けいれん薬を先に使用:抗けいれん薬であるダイアップは、水溶性基剤の座薬です。

これを先に挿入します。ダイアップを入れることで、熱性けいれんを防ぐ効果が期待できます。 - 解熱鎮痛薬は後で使用:ダイアップを入れてから30分以上経った後に、解熱鎮痛薬であるアンヒバを挿入します。

アンヒバは油脂性基剤の座薬ですので、順番を間違えると抗けいれん薬の効果が十分に発揮されない可能性があります。

この順番を守ることで、それぞれの薬の効果を最大限に引き出し、安全にお子様の症状を緩和することができます。

座薬の保管と注意点

座薬は基本的に冷蔵庫で保管しますが、冷凍庫には入れないよう注意してください。

特に夏場は、車内に長時間置かないように気をつけ、帰宅したらすぐに冷蔵庫に入れてください。

また、座薬の種類によっては坐薬には複数の規格がありますため、兄弟姉妹がいる場合は、間違えて使用しないように注意が必要です。

よくある質問

Q. 座薬が出てきてしまったらどうすればいいですか?

A. 座薬が挿入後すぐに出てしまった場合は、もう一度入れ直してください。座薬が溶けて形が崩れている場合は、薬がすでに吸収されている可能性があるため、そのまま様子を見てください。

Q. 複数の座薬を使用する順番は?

A. 医師から特に指示がない場合は、緊急を要する薬を先に使用します。

例として、抗けいれん薬を先に入れ、30分以上の間隔を空けてから解熱鎮痛薬を使用します。

Q. 座薬の保存方法は?

A. 座薬は冷蔵庫で保管し、特に夏場は高温を避けるようにしましょう。

また、使用期限を確認し、期限が過ぎたものは使用しないでください。

★基剤の種類(油脂性基剤、水溶性基剤)、効果発現時間、効果持続時間を含めて座薬の特徴をまとめています。

| 商品名(成分名) | 基剤の種類 | 効果発現時間 | 効果持続時間 |

|---|---|---|---|

| アンヒバ坐剤、アルピニー坐剤(アセトアミノフェン) | 油脂性基剤 | 約30分以内 | 約4時間 |

| カロナール坐剤(アセトアミノフェン) | 油脂性基剤 | 約30分以内 | 約4時間 |

| ダイアップ坐剤(ジアゼパム) | 水溶性基剤 | 約15~30分 | 約8時間 |

| ナウゼリン坐剤(ドンペリドン) | 水溶性基剤 | 約1~1.5時間 | 約7時間 |

| テレミンソフト(下剤) | 油脂性基剤 | 約15~60分以内 | 早ければ約5分程度、遅くても約2時間以内 |

| 新レシカルボン(下剤) | 油脂性基剤 | 平均約18分(動物) | 記載なし |

| ボルタレンサポ(ジクロフェナクナトリウム) | 油脂性基剤 | 鎮痛:10~20分 解熱:30分以内 | 約5~8時間 |

| ワコビタール坐剤(フェノバルビタール) | 油脂性基剤 | 約1時間 | 数時間(個人差が大きい) |

まとめ

座薬は、飲み薬が難しい場合や緊急時に非常に役立つ薬です。

正しい使い方を知っておくことで、効果的に症状を緩和し、お子様の健康を守ることができます。

座薬を初めて使用する際や、使い方に迷った場合は、医師や薬剤師に相談して、安心して使用してください。